|

百名城の選定基準

日本に残る数万もの城のうち、百の名城を選定しようという作業は、困難をともなう。

近ごろでは、日本城郭協会が日本100名城を選定。また、小学館からは村田修三総監修で

『日本名城百選』が刊行された。

『日本名城百選』が刊行された。

二種類の百名城を比較すると、選定者が抱く城郭への理念や思いいれににより、独自の選

定がなされている様子が理解できる。

定がなされている様子が理解できる。

そこで、二種類の百名城を列挙するとともに、『日本名城一〇〇選』(秋田書店。1969年。

鳥羽正雄監修)と『日本名城大図鑑』(新人物往来社。1978年)所収の「百名城」を併記。新

旧あわせて4種類の100名城を対照することにより、100名城選定の方向性を考察してみた

い。

鳥羽正雄監修)と『日本名城大図鑑』(新人物往来社。1978年)所収の「百名城」を併記。新

旧あわせて4種類の100名城を対照することにより、100名城選定の方向性を考察してみた

い。

《100名城対照表 凡例》

協=日本城郭協会の「日本100名城」による選定

村=村田修三監修の『日本名城百選』による選定

秋=『日本名城一〇〇選』(秋田書店)による選定

人=『日本名城大図鑑』(新人物往来社)による選定

評=〇=100名城当確=文字は青

△=100名城候補=文字は赤

×=100名城落選=文字は黒

外=外川探査すみ

探=歴史探偵倶楽部探査すみ

・確認作業が完全ではなく、☆マークなどのつけ間違いなどの危険は否定できない

100名城対照表

| 協 | 村 | 秋 | 人 | 評 | 外 | 探 | 注 | ||

| 北海道 | |||||||||

| 根室半島チヤシ跡群 | ☆ | × | |||||||

| 五稜郭 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | 〇 | |||

| 松前城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | 〇 | |||

| 勝山館 | ☆ | × | |||||||

| 東北 | |||||||||

| 弘前城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 根城 | ☆ | × | ☆ |  |

|||||

| 盛岡城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 仙台城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

|

| 多賀城 | ☆ | × |  |

||||||

| 久保田城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 山形城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

|||

| 二本松城 | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

||||

| 会津若松城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

|

| 白河小峰城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | 1 |  |

|

| 七戸城 | ☆ | × | ☆ |  |

|||||

| 九戸城 | ☆ | △ | ☆ |  |

|||||

| 檜山城 | ☆ | × |  |

||||||

| 向羽黒山城 | ☆ | × | ☆ |  |

|||||

| 横手城 | ☆ | ☆ | × | ☆ |  |

||||

| 米沢城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

|||

| 相馬中村城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

|||

| 関東 | |||||||||

| 水戸城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

||

| 足利氏館 | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

||||

箕輪城

|

☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ||||

金山城

|

☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

||||

鉢形城

|

☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ||||

| 川越城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | |||

| 佐倉城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

||

| 江戸城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

|

| 八王子城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ||||

| 小田原城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

|

| 小幡城 | ☆ | × | ☆ | ||||||

| 笠間城 | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

||||

| 唐沢山城 | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

||||

| 多気城 | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

||||

| 元佐倉城 | ☆ | × | ☆ |  |

|||||

| 沼田城 | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

||||

| 杉山城 | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

||||

| 滝山城 | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

||||

石垣山城

|

☆ | △ | ☆ | ☆ | |||||

| 高崎城 | ☆ | × | ☆ | ☆ | |||||

| 宇都宮城 | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

||||

土浦城

|

☆ | × | ☆ | ☆ |  |

||||

| 千葉城 | ☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ | ||||

| 前橋城 | ☆ | × | ☆ | ☆ | |||||

小山城

|

☆ | × | ☆ | ☆ | |||||

| 甲信越 | |||||||||

新発田城

|

☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

||

| 春日山城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||

| 甲府城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | |||

| 武田氏館 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | 2 | ||

| 松代城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

||

上田城

|

☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

|

| 小諸城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||

| 松本城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

|

| 高遠城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

||

| 村上城 | ☆ | △ | ☆ | ☆ | |||||

| 新府城 | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

||||

高田城

|

☆ | × | ☆ | ☆ | |||||

| 高島城 | ☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ | ||||

| 北陸 | |||||||||

高岡城

|

☆ | ☆ | △ | ☆ | |||||

七尾城

|

☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||||

| 金沢城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | |||

| 丸岡城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 一乗谷城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||

| 福井城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

|||

| 大野城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ | |||||

富山城

|

☆ | ☆ | × | ☆ |  |

||||

| 東海 | |||||||||

| 岐阜城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | |||

| 山中城 | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

||||

| 岩村城 | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||||

| 駿府城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||

| 掛川城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

||

| 犬山城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||

| 名古屋城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||

| 岡崎城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | |||

| 長篠城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

||

| 伊賀上野城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 松阪城 | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||||

| 苗木城 | ☆ | △ | ☆ | ☆ | |||||

| 諏訪原城 | ☆ | × | ☆ | ☆ | |||||

郡上八幡城

|

☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

|||

| 大垣城 | ☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

|||

| 吉田城 | ☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

|||

| 津城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

|||

亀山城

|

☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

|||

浜松城

|

☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

|||

| 近畿 | |||||||||

| 小谷城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||

| 彦根城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

|

| 安土城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

|

| 観音寺城 | ☆ | △ | ☆ | ☆ |  |

||||

| 二条城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 大坂城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||

| 千早城 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 3 |  |

|||

| 篠山城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | |||

| 明石城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ |  |

||||

| 姫路城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||

| 赤穂城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

|||

| 高取城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ||||

| 和歌山城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 玄蕃尾城 | ☆ | × | 4 |  |

|||||

| 芥川山城 | ☆ | × | |||||||

| 竹田城 | ☆ | ☆ | 〇 |  |

|||||

| 置塩城 | ☆ | × | |||||||

| 洲本城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

||

| 膳所城 | ☆ | × | ☆ |  |

|||||

| 岸和田城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ |  |

||||

| 舞鶴城 | ☆ | ☆ | × | ☆ |  |

||||

| 伏見城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ |  |

||||

| 園部城 | ☆ | ☆ | × | ☆ |  |

||||

| 福知山城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ |  |

||||

| 長浜城 | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

||||

| 淀城 | ☆ | × | ☆ |  |

|||||

| 大和郡山城 | ☆ | × | ☆ |  |

|||||

| 中国 | |||||||||

鳥取城

|

☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||

| 松江城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | |||

| 月山富田城 | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||||

| 津和野城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ||||

| 津山城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 備中松山城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

|

| 鬼ノ城 | ☆ | ☆ | △ | ||||||

| 岡山城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

|

| 福山城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 吉田郡山城 | ☆ | △ | ☆ | ||||||

| 広島城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 岩国城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ||||

| 萩城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | |||

| 新高山城 | ☆ | × | |||||||

| 備中高松城 | ☆ | ☆ | ☆ |  |

|||||

| 米子城 | ☆ | △ | ☆ | ||||||

| 四国 | |||||||||

| 徳島城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ |  |

|

| 高松城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | |||

| 丸亀城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | |||

| 今治城 | ☆ | △ | ☆ |  |

|||||

| 松山城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 湯築城 | ☆ | × | ☆ |  |

|||||

| 大洲城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | |||

| 宇和島城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | |||

| 高知城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 一宮城 | ☆ | × | ☆ | ☆ |  |

||||

| 岡豊城 | ☆ | △ | ☆ | ||||||

| 九州 | |||||||||

| 福岡城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 大野城 | ☆ | ☆ | △ | 5 |  |

||||

| 名護屋城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | 6 |  |

||

| 吉野ヶ里遺跡 | ☆ | × | ☆ | ||||||

| 佐賀城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ |  |

|||

| 平戸城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ||||

| 島原城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ |  |

|||

| 熊本城 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||

| 人吉城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ||||

| 大分府内城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ |  |

|||

| 岡城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

|||

| 飫肥城 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ||||

| 鹿児島城 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ |  |

|||

| 勝尾城 | ☆ | × | |||||||

| 佐伯城 | ☆ | × | |||||||

| 佐土原城 | ☆ | × | ☆ |  |

|||||

| 原城 | ☆ | △ | ☆ | ||||||

| 知覧城 | ☆ | × |  |

||||||

| 清水山城と金石城 | ☆ | × | ☆ | ||||||

| 八代城 | ☆ | × | ☆ |  |

|||||

| 唐津城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ |  |

||||

| 鹿島城 | ☆ | ☆ | × | ☆ | |||||

| 小倉城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ |  |

||||

| 中津城 | ☆ | ☆ | × | ☆ |  |

||||

| 延岡城 | ☆ | × | ☆ | ||||||

| 沖縄 | |||||||||

| 今帰仁城 | ☆ | ☆ | △ | ☆ | |||||

| 中城城 | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | |||||

| 首里城 | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ |  |

||||

| 勝連城 | ☆ | △ | ☆ | ||||||

| 総計169城 | 69 |

中。将来的には、全部埋まるか?

注1 白河城とも表記。

注2 躑躅ヶ崎館とも表記。

注3 赤阪城も含まれる選定もあり

注4 賤ヶ岳城砦郡も含まれる

注5 水城や大宰府が含まれる選定もあり

注6 陣城群が含まれる選定もあり

評価基準

〇=当確

4つすべてにおいて選択されている城は当確とした。

3つ☆、または2つ☆であっても、確実に選択されるべき、城も当確とした。

総計=69城

△=候補

選択するか、否かの当落ライン。総計=49城。

100城から当確の69城を除くと、残り31城。18城が落選となる。

×=落選

100城として相応でない城。

総計55城

・以上の数値も確認作業が完全でなく、誤りである危険が否定できない。

4種の100名城への分析

・日本城郭協会の「日本100名城」による選定

すべての城に記念スタンプを置くことを特徴とし、観光的配慮がなされる。

その一方では、下記の8城を抜擢することにより、最新の研究成果に配慮していることを示そ

うとしている。。

うとしている。。

根室半島チャシ跡群・根城・多賀城・足利氏館・湯築城・吉野ヶ里遺跡

チヤシを100城として選択するのは、多くの共感をえられないと思う。

多賀城は、「城」の文字が付されていても、城とは認識されていない。多賀城が城であれば、平

城京も城である。

城京も城である。

吉野ヶ里遺跡は、防御性集落であっても、城として選定するというのは、スタンドプレーにしか

思えない。

思えない。

足利氏館は、鎌倉武士の方形居館の典型として選定されたのだろうが、近年の研究では、戦

国時代の改修後の姿とされ、選定の意義が疑問視される。

国時代の改修後の姿とされ、選定の意義が疑問視される。

湯築城と根城は、発掘調査後に建物の推定復元が行われたことが評価されて選定。だが、城

の遺構自体の価値を冷静に分析すれば、100名城に選択されるべき城とは思えない。

の遺構自体の価値を冷静に分析すれば、100名城に選択されるべき城とは思えない。

城を中心とする観光を考えるのであれば、この6城をのぞき、もっとオーソドックスに選択した

ほうが歴史ファン全体の支持をえられた。学術成果を取り入れようとした結果、中途半端な選

択となった。

ほうが歴史ファン全体の支持をえられた。学術成果を取り入れようとした結果、中途半端な選

択となった。

100名城選定の横断幕が掲げら

れる安芸郡山城

れる安芸郡山城

・『日本名城一〇〇選』と『日本名城大図鑑』による選定

このふたつは、過去の一〇〇選の典型としてともに分析を加える。

かつて選択されたが、近年の100名城ではオミットされた城をあげる。

横手城・千葉城・高島城・富山城・大野城・郡上八幡城・大垣城・吉田城・津城・亀山城(櫓現

存)・浜松城・岸和田城・舞鶴城・伏見城・園部城(櫓現存)・福知山城・今治城・唐津城・鹿島城

(門現存)・小倉城・中津城

存)・浜松城・岸和田城・舞鶴城・伏見城・園部城(櫓現存)・福知山城・今治城・唐津城・鹿島城

(門現存)・小倉城・中津城

以上の21城は、天守(櫓も含む)が復元される、もしくは門や櫓が現存するが、100名城の選

択基準がかわり、古代や中世の城が選択された反動により、押し出されてしまった。

択基準がかわり、古代や中世の城が選択された反動により、押し出されてしまった。

模擬天守がそびえる千葉城は典型例である。

その一方では、下記の8城については、100名城への復権があってもよい。

大野城・津城・亀山城・岸和田城・伏見城(立入禁止エリア)・福知山城・今治城・小倉城

過去の名城100選を分析してみると、「城といえば、天守閣」という時代と、城への認識が変化

した現代では、選択基準が違うことがよくわかる。

した現代では、選択基準が違うことがよくわかる。

千葉城 模擬天守の代表例

選択基準

・時代設定

現在では、「鬼ノ城から五稜郭まで」、つまりは「古代から前近代」までが、時代選択の基準と

なっている。

なっている。

戦国と江戸とを同居させることさえ、無理があるにもかかわらず、千年以上の時代設定には

疑問を感じる。

疑問を感じる。

五稜郭が全員一致で選択されながら、近代要塞や本土決戦用陣地が除外されるのは、矛盾

である。

である。

とはいいながらも、イメージとしての城の範囲が「鬼ノ城から五稜郭まで」ということであれば、

深く詮索をしないこととする。

深く詮索をしないこととする。

ただし、時代別に分割した100名城という選択方法も考慮すべきだろう。

近代要塞のなかで唯一選択される五稜郭

・都道府県別選択

とりあえず、久保田城は、秋田県代表として選択されることが多く、当確としたが、遺構の現状

からすると、当落線上の評価ともいえる。100名城選択にさいしては、各都道府県1城以上と

いう選択基準は排除すべきであり、秋田県や富山県から選択する必然性はない。

からすると、当落線上の評価ともいえる。100名城選択にさいしては、各都道府県1城以上と

いう選択基準は排除すべきであり、秋田県や富山県から選択する必然性はない。

・復元建築

復元建築の有無は、選択基準に影響させるか否か、むずかしいところである。基本的には、レ

ベルの低い建築は存在しないものとし、納得できる建物は、多少のプラス要素とする。

ベルの低い建築は存在しないものとし、納得できる建物は、多少のプラス要素とする。

甲府城稲荷櫓

復元建築の評価はむずかしい

・100名城制覇

一般的な城郭ファンであれば、100名城が選定されれば、そのすべてを訪れることを目標と

し、達成したときには、満足感をえるとともに、多少の自慢の種となるだろう。

し、達成したときには、満足感をえるとともに、多少の自慢の種となるだろう。

このようなファン心理も考慮しなければ、無用の反発を生むだけだろう。

・感動させられる城

100名城選択にさしては、城郭ファンや歴史ファンを啓蒙しようという姿勢を排除すべきだと

考える。

考える。

たとえば、湯築城を訪れ、復元された建物や、破壊の危機から逃れた遺構を見たとしても、

大きな感動をえることができない。

大きな感動をえることができない。

まったく主観的基準ではあるが、その地を訪れた歴史ファンを「感動させられる城」だけが10

0名城となりえる。

0名城となりえる。

〇の評価とした65城のラインナップを見れば、「感動させられる城」という選択基準がなんと

なく、わかるかともと思う。

なく、わかるかともと思う。

姫路城の壮大な天守は、歴史ファンでなくても、その価値が十分に理解できる。

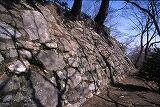

安土城には、天守がなくとも、歴史ファンであれば、織田信長ゆかりの地を訪れ、いまに残さ

れる石垣を見れば、心動かされる。

れる石垣を見れば、心動かされる。

つまり、城郭ファンでなくとも、歴史ファンであれば、感動できる城が100名城として選択され

れるべきだと思う。

れるべきだと思う。

信長の「夢の城」安土城

・選択基準は「歴史」と「遺構」

小幡城を訪れたとき、一定以上の城への知識があれば、感動するだろうが、一般的な歴史

ファンの場合、到達することさえ困難であり、縄張図が読めなければ、その価値を知ることは

不可能である。同じ中世城郭であっても、鉢形城・山中城・金山城のように整備されていれば、

歴史ファンであれば、感動することができても、未整備の小幡城では不可能である。

ファンの場合、到達することさえ困難であり、縄張図が読めなければ、その価値を知ることは

不可能である。同じ中世城郭であっても、鉢形城・山中城・金山城のように整備されていれば、

歴史ファンであれば、感動することができても、未整備の小幡城では不可能である。

歴史ファンに限らず、文献専門の歴史研究者さえも知らない城は選択すべきではなく、この

ような選択は反発を生むだけだと思う。

ような選択は反発を生むだけだと思う。

小幡城空堀。巧妙な縄張ではあるが・・。

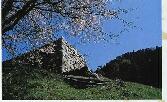

その一方では、桜の時期の高遠城を訪れれば、歴史ファンでなくとも、感動するが、それは

廃城後に植えられた桜に感動したのであり、高遠城の遺構に感動したのではない。桜という副

次的要素を排除したうえで、壮絶な死闘のうえでの陥落という歴史的要素と、遺構の現状とを

考察すると、100名城としては当落線上の評価となる。

廃城後に植えられた桜に感動したのであり、高遠城の遺構に感動したのではない。桜という副

次的要素を排除したうえで、壮絶な死闘のうえでの陥落という歴史的要素と、遺構の現状とを

考察すると、100名城としては当落線上の評価となる。

「感動させれれる城」という主観的要素を少し客観的に分類すると、選択の基準は、簡単に表

現すると、「歴史上の重要性」「遺構の現状」の二つに分類される

現すると、「歴史上の重要性」「遺構の現状」の二つに分類される

江戸城や大坂城は、この基準をともにクリアーする。

100名城の当落線上にある城としては、歴史的価値は十分にあるが、遺構の残存度が今一

歩の城(津城・佐賀城・鹿児島城)、もしくは反対に歴史的価値は低いが、よく遺構が残される

城(苗木城)があげられる。

歩の城(津城・佐賀城・鹿児島城)、もしくは反対に歴史的価値は低いが、よく遺構が残される

城(苗木城)があげられる。

二つの基準を冷静に判断し、なるべく客観的に選択することが「決定版」とよぶべき、100名

城を完成させるために必要な手段だと考える。

城を完成させるために必要な手段だと考える。

壮大な石垣に感動させられる苗木城

歴史アナリスト選定 日本100名城

| NO | 城名 | 歴 | 遺 | |

| 1 | 五稜郭 | A | A |  |

| 2 | 松前城 | B | B | |

| 3 | 弘前城 | B | A |  |

| 4 | 九戸城 | A | B |  |

| 5 | 盛岡城 | B | B |  |

| 6 | 久保田城 | B | C |  |

| 7 | 仙台城 | B | B |  |

| 8 | 山形城 | B | B |  |

| 9 | 米沢城 | B | B |  |

| 10 | 二本松城 | B | B |  |

| 11 | 会津若松城 | A | A |  |

| 12 | 白河城 | A | B |  |

| 13 | 相馬中村城 | C | B |  |

| 14 | 水戸城 | A | B |  |

| 15 | 唐沢山城 | B | B |  |

| 16 | 箕輪城 | C | B |  |

| 17 | 鉢形城 | B | B |  |

| 18 | 川越城 | B | B |  |

| 19 | 佐倉城 | C | B |  |

| 20 | 江戸城 | A | A |  |

| 21 | 八王子城 | B | A |  |

| 22 | 小田原城 | A | A |  |

| 23 | 石垣山城 | A | A |  |

| 24 | 春日山城 | A | B |  |

| 25 | 村上城 | C | B |  |

| 26 | 松代城 | B | B |  |

| 27 | 上田城 | B | B |  |

| 28 | 小諸城 | C | B |  |

| 29 | 松本城 | B | A |  |

| 30 | 武田氏館 | A | B |  |

| 31 | 新府城 | B | B |  |

| 32 | 甲府城 | C | B |  |

| 33 | 高岡城 | C | B |  |

| 34 | 金沢城 | A | B |  |

| 35 | 七尾城

|

A | B |  |

| 36 | 丸岡城 | C | A |  |

| 37 | 一乗谷城 | A | B |  |

| 38 | 福井城 | B | B |  |

| 39 | 掛川城 | B | B |  |

| 40 | 駿府城 | B | B |  |

| 41 | 山中城 | A | B |  |

| 42 | 岩村城 | B | B |  |

| 43 | 犬山城 | B | A |  |

| 44 | 長篠城 | A | C |  |

| 45 | 岡崎城 | B | B |  |

| 46 | 名古屋城 | A | A |  |

| 47 | 苗木城 | C | B |  |

| 48 | 岐阜城 | A | B |  |

| 49 | 伊賀上野城 | C | A |  |

| 50 | 松阪城 | C | B |  |

| 51 | 観音寺城 | B | A |  |

| 52 | 小谷城 | A | B |  |

| 53 | 彦根城 | B | A |  |

| 54 | 安土城 | A | A |  |

| 55 | 二条城 | A | A |  |

| 56 | 大坂城 | A | A |  |

| 57 | 高取城 | C | B |  |

| 58 | 篠山城 | C | B |  |

| 59 | 明石城 | C | B |  |

| 60 | 姫路城 | A | A |  |

| 61 | 赤穂城 | C | B |  |

| 62 | 竹田城 | C | A |  |

| 63 | 洲本城 | B | A |  |

| 64 | 和歌山城 | A | B |  |

| 65 | 鳥取城 | A | B |  |

| 66 | 月山富田城 | A | B |  |

| 67 | 松江城 | B | A |  |

| 68 | 岡山城 | B | B |  |

| 69 | 鬼ノ城 | A | B | |

| 70 | 津山城 | C | B |  |

| 71 | 備中松山城 | B | A |  |

| 72 | 広島城 | B | B |  |

| 73 | 福山城 | C | B |  |

| 74 | 郡山城 | A | B | |

| 75 | 萩城 | A | B |  |

| 76 | 津和野城 | C | B |  |

| 77 | 徳島城 | B | B |  |

| 78 | 丸亀城 | C | A |  |

| 79 | 高松城 | B | B |  |

| 80 | 宇和島城 | C | A |  |

| 81 | 大洲城 | C | B |  |

| 82 | 松山城 | B | A |  |

| 83 | 高知城 | B | A |  |

| 84 | 岡豊城 | A | B |  |

| 85 | 小倉城 | B | B |  |

| 86 | 福岡城 | A | B |  |

| 87 | 大野城 | A | B |  |

| 88 | 名護屋城 | A | A |  |

| 89 | 佐賀城 | A | B |  |

| 90 | 島原城 | A | B |  |

| 91 | 原城 | A | B |  |

| 92 | 熊本城 | A | A |  |

| 93 | 人吉城 | B | B |  |

| 94 | 岡城 | B | A |  |

| 95 | 飫肥城 | B | B | |

| 96 | 鹿児島城 | A | C |  |

| 97 | 今帰仁城 | B | A |  |

| 98 | 中城城 | B | A |  |

| 99 | 首里城 | A | A |  |

| 100 | 勝連城 | B | A |  |

歴=歴史的重要性への評価。歴史的重要事件の舞台(九戸城・原城)、天下人・地方の覇者

クラス・国持大名クラスの居城をA評価とし、近世に創建された中小大名の居城をCとした。

クラス・国持大名クラスの居城をA評価とし、近世に創建された中小大名の居城をCとした。

遺=遺構の残存状況。現存建築多数の城とともに、石垣や土塁が完全に近い形で残される城

をA,とした。Cのなかでも、長篠城と鹿児島城は、歴史的重要性が高いため選択した。

をA,とした。Cのなかでも、長篠城と鹿児島城は、歴史的重要性が高いため選択した。

島原の乱の舞台となった原城

歴史探偵倶楽部選定 日本100名城

2009年は、歴史探偵倶楽部発足10周年でした。

その記念として、みなさんとともに100城を選定しました。

すでに百名城の選定は終了しました。

ぼちぼち発表します。お待ちください。